“Al fin llegamos felizmente a Tombuctú en el momento que el sol tocaba el horizonte. Veía por fin esta capital del Sudán que desde hacía tanto tiempo era objeto de todos mis deseos. […] Recuperado de mi entusiasmo, comprobé que el espectáculo que tenía ante mis ojos no respondía a mis expectativas”.

Voyage à Tombuctú

René Caillié

René Caillié fue el primer explorador occidental que visitó Tombuctú —ciudad prohibida por el islam para los infieles— y regresó para contarlo. Esta ciudad se la suponía llena de riquezas y tesoros fabulosos, ya que de ella procedía el oro que llegaba a Marruecos y se cambiaba por el mismo peso de sal. El mito se había ido construyendo desde tiempos lejanos a partir de las descripciones que de ella realizaron Ibn Battuta en el siglo XV y León el Africano en el XVI.

Caillié nació en Mauzé, en el departamento de Deux Sèvres (Francia), en noviembre de 1799. Su padre, panadero, fue condenado por robo en 1800 y falleció en la prisión de Rochefort en 1808. Su madre pereció tres años después y René quedó al cuidado de un tío. En cuanto aprendió a leer y a escribir le pusieron a trabajar como aprendiz de zapatero. Pasaba los domingos y todos sus momentos de asueto leyendo todo lo que caía en sus manos sobre viajes y descubrimientos, y soñando realizar esas aventuras. Parece ser que su adicción comenzó con la lectura de Robinson Crusoe. África y sus grandes regiones desconocidas excitaban su imaginación. Devoró el libro de Alí Bey, seudónimo de Domingo Badía, un militar español que, por cuenta de Godoy, había recorrido Marruecos. Caillié, después de leer su obra se plantó en su casa de París, donde el español vivía exiliado por su condición de afrancesado. Domingo le recibió calurosamente y le animó a conseguir su sueño de visitar Tombuctú. A pesar de las burlas de los conocidos, René perseveró y a los dieciséis años se marchó de casa en contra de la opinión de su tío. En Rochefort se embarcó como grumete en el navío Leire, con rumbo a Senegal, el 27 de abril de 1816. Desembarcó en Saint Louis, en la costa de este país. Los ingleses habían organizado varias expediciones hacia el interior que terminaron en fracaso y con la muerte de sus integrantes.

Al enterarse de que el mayor Gray se disponía a realizar otra expedición desde la actual Gambia se trasladó a pie, parte del camino descalzo, desde Saint Louis a Dakar y a la desembocadura del río Gambia (unos trescientos kilómetros). No fue aceptado, y se embarcó con destino a la isla de Guadalupe, en el Mar Caribe, donde trabajó seis meses. Entonces leyó a Mungo Park. Regresó a Burdeos y de nuevo a Senegal, adonde llegó a finales de 1818.

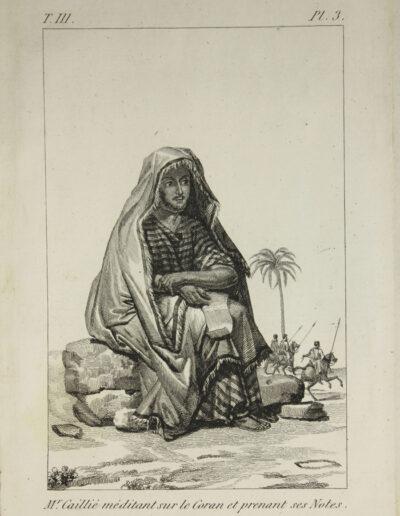

En febrero de 1819 logró unirse, sin sueldo, a la expedición de Parterrieu para auxiliar al mayor Gray, donde se desplazaba a pie y sólo tenía derecho a las sobras de comida y agua. Entre las múltiples penalidades que sufrió casi pierde la vida a causa de unas fiebres que le obligaron a regresar a Francia. Tras recuperarse continuó estudiando y soñando con Tombuctú. En 1824 regresó de nuevo a Senegal. Había decidido que, como Badía, la mejor forma de conseguir su objetivo era haciéndose pasar por musulmán. Así fue como inventó la historia de que era egipcio de Alejandría, que las tropas napoleónicas le habían llevado a Francia siendo niño y que deseaba regresar a su tierra, retomar su religión y peregrinar a La Meca.

Con la intención de aprender árabe y conocer el Corán, estuvo conviviendo ocho meses con los moros (maures) de Brakna, una tribu mauritana asentada al norte del río Senegal, cerca de Podor, donde se dedicó a vender pacotilla que le prestaron. Viajaba llevando la mercancía sobre la cabeza y con los pies descalzos. Los otros iban a caballo o sobre bueyes domesticados. En su relato cuenta el tiempo que vivió con los maures, los diferentes campamentos en que residió, las costumbres y las relaciones entre grupos sociales y tribales. Escribió todo ello con mucho detalle y a escondidas.

En mayo de 1825 regresó a Saint Louis. Quería realizar el viaje a Tombuctú por el norte, por Walata, pero las autoridades francesas no le ayudaron. Sólo le ofrecieron un trabajo de capataz en una granja por un mísero sueldo de seiscientos francos al año. Desilusionado y apesadumbrado, en 1826 decidió trasladarse a Freetown, en la actual Sierra Leona, donde trabajó para los ingleses dirigiendo una fábrica de índigo, el tinte que se utilizaba para teñir azul, ganando tres mil francos anuales. Cuando ahorró unos dos mil francos, los cambió por telas, cuentas de cristal, oro, plata, medicinas y mercancías diversas y se marchó a Uganda, a Kakondi, de donde salían comerciantes hacia el interior. Llegó ya disfrazado de árabe maure y haciéndose llamar Abdallah.

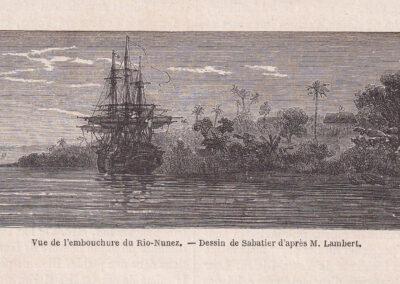

Contrató a unos mandingas para que le acompañaran a cambio de un buey, comenzaron el viaje el 19 de abril de 1827 en la orilla derecha del río Nuñez, cerca de Boke, en la frontera de la actual Guinea-Conakry con Guinea-Bisáu. El primer día recorrieron unos dieciséis kilómetros. Los porteadores llevaban un gran bastón, tan alto como ellos y, para descansar, apoyaban la carga, que solía ser alargada, en la rama de un árbol y en el bastón sin tener que bajarla ni subirla.

Su alimento consistía en arroz hervido con aceite de palma y salsa de cacahuetes molidos y tostados. Para las comidas se establecían tres grupos: él, el guía y los mandingas libres por un lado; los mandingas esclavos por otro, y la mujer del guía, quien preparaba la comida de todos, que comía sola, en un tercero

Después de seguir el río Nuñez, se guiaron por el Naufomón, su afluente. Era la época de lluvias, de abril a septiembre, y todo estaba cubierto de barro. Pasaron por numerosas aldeas y por muchos ourondes, poblados donde viven esclavos, situados junto a los campos de cultivo que los propietarios visitaban de vez en cuando. Algunas aldeas eran de mandingas, otras de peuls y otras de diakolés.

Las notas que escribía a escondidas las camuflaba entre las hojas manuscritas con páginas sueltas del Corán para simular que las leía o copiaba. La gente le solía acoger bien cuando contaba la historia de su cautiverio a manos de los franceses y, a veces, conseguía ayuda por su condición de casi compatriota del Profeta. Otros le pedían que, cuando llegara a La Meca, intercediera por ellos para que les hiciera un hueco en el paraíso.

Una vez que llegaron a Timbo, capital del Futa Yallon y cruzaron el río Bafing, afluente del Senegal, alcanzaron la región de Kankan, donde un pollo costaba la pólvora necesaria para dos disparos, y una mujer dos o tres esclavos. En cada aldea había que pagar derechos de aduana o portazgo. Pasaron a alimentarse de unas gachas hechas con fonio, una gramínea muy insípida, que se cuece con agua y a la que se añade una salsa hecha con hierbas, verduras o manteca de carité aunque muchas veces se tomaba sola. Las fiebres eran algo frecuente y cuando las sufría eran remediadas con un compuesto de sulfato de quinina. No pudo subir por Segú porque había una guerra entre esta ciudad y la de Jenné, en el camino de Tombuctú.

En Sambatiguila contrató un nuevo guía que le llevó hasta Timé, en la frontera de la actual Costa de Marfil, donde para vivir bien sin trabajar se consideraba que hacían falta doce esclavos. Se reían de su nariz y de su paraguas, al que llamaban sombrero, y les encantaba abrirlo y cerrarlo. Se alimentaba de gachas de ñame. Sufrió de fiebre y escalofríos. Cuenta a los que le acompañaban que se curó copiando una sura del Corán en una tablilla, lavándola y bebiendo el agua resultante. Se vio obligado a descansar por una herida en un pie que no sanaba y debió permanecer sin poder caminar desde agosto a octubre. En noviembre le atacó el escorbuto, perdió dientes, se le peló y cayó parte del paladar y se le desfiguraron las mandíbulas. Tenía mucho miedo a ser descubierto en su farsa, pues para los musulmanes, según sus propias palabras, es cien veces peor pasar por falso musulmán que por cristiano.

En enero de 1828, restablecido, aunque con la cara desfigurada, partió de Timé, donde había llegado el 3 de agosto de 1827. Él mismo escribe que daba mucha pena y asco a los nativos. En la nueva región a la que se dirigió, al noroeste, sólo admitían como moneda los cauris, unas pequeñas conchas marinas. Un pollo costaba ochenta unidades. Criaban perros para comer y con las ratas hacían salsa para acompañar las gachas. Creían que la escritura era magia y algunos le pedían grigrís (trozos de papel envueltos en cuero donde se ha escrito algo del Corán). Le solicitaban muchos remedios y fue gastando sus medicinas. A veces le invitaban, otras había que pagar por la comida. La sal era un artículo de lujo y a veces se cambiaba un pollo por la sal necesaria para sazonarlo.

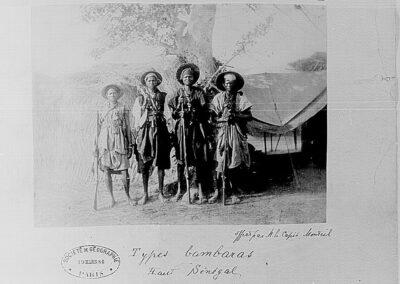

Notaba que los techos de paja de las chozas se iban sustituyendo por casas de barro techadas con el mismo material. No tenían chimenea y el humo de los fuegos interiores sólo podía salir por la puerta, con lo cual se llenaban de humo y había que dormir fuera. En la zona vivían principalmente bambaras −animistas− aunque seguía habiendo aldeas de mandingas −musulmanes− o algunas donde habitaban gentes de ambas etnias. Los primeros tenían la costumbre de colgar de las paredes las cabezas de los animales que habían comido para darse importancia y tono social. Aprendió que “pronto” significaba quince o veinte días. En el pueblo de Tengréla, ya en el actual Malí, cohabitaban bambaras y mandingas, los primeros, infieles, elaboraban y bebían cerveza. Las casas de los maridos eran de tierra y las de las mujeres de paja.

Llegó a Djenné el 11 de marzo de 1828. Se enteró del asesinato de un cristiano en Tombuctú y supuso que se trataría de Laing. Por aquel entonces Djenné tenía diez mil habitantes y en el mercado se podían encontrar mercancías europeas que llegaban a través de Tombuctú.

Cambió el paraguas por una plaza en una piragua que le llevó a Tombuctú. Durante el viaje los tuaregs les hicieron pagar el derecho de paso por el río. Tras una penosa travesía de más de un mes llegaron a la actual Kabara, puerto de Tombuctú, a dieciocho kilómetros de distancia. Los tuaregs le volvieron a cobrar por desembarcar. Fue recibido por los esclavos de Sidi Abdallahi, un mercader maure de Marruecos, al que Sidi-Mbark (a quien había entregado el paraguas) había avisado para que lo acogiera. Allí pasaron las mercancías a asnos y camellos para llevarlas a Tombuctú. Llevaban escolta armada para protegerse de los bandidos.

El 20 de abril de 1828 entró en Tombuctú y le recibió Sidi Abdallahi. Comprobó que el mito de la ciudad y las riquezas era falso y que los esplendores habían desaparecido. Sólo veía casas de adobe mal construidas. Superada la primera decepción confesó:

“Sin embargo hay un no sé qué de majestuoso en ver una gran ciudad construida en medio de las arenas, y uno debe admirar los esfuerzos que debieron hacer sus fundadores”.

El 22 de abril le informaron que salía una caravana con destino a Marruecos (Tafilet). Como estaba muy fatigado y enfermo después de la larga y penosa marcha que tuvo que efectuar, alegó que esperaría a la próxima. Sidi Abdallahi le invitó a quedarse todo lo que desease. Cuenta que a pesar de la gran influencia económica que tenían los maures, el rey de Tombuctú era un negro [sic]. Lo que Caillié llamaba rey era en realidad Osman, el pachá arma de Tombuctú. Era el pachá número ciento sesenta y siete que gobernaba la región, el llamado estado Arma, desde que Yuder, al mando de los moriscos y mercenarios españoles conquistaron la región en 1591. Lo describe como un hombre de piel negra, nariz aguileña y labios delgados, lo que muestra el mestizaje de los españoles con la población nativa. Añade que vestía de un modo particular, parecido a los maures.

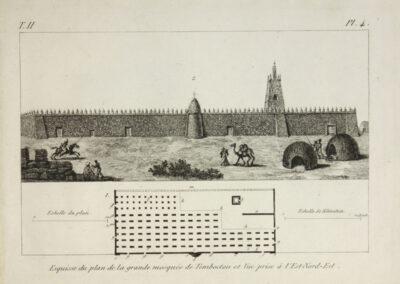

Plano de la planta de la Gran Mezquita de Tombuctú vista desde el noreste

© CC BY-NC-SA. Biblioteca / Archivo. CSIC

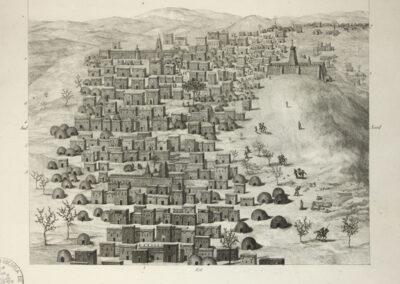

Vista parcial de la ciudad de Tombuctú desde una colina situada al noreste.

© CC BY-NC-SA. Biblioteca / Archivo. CSIC

Cuenta: “Muchos moros se han establecido en esta ciudad y se dedican al comercio; yo los comparo a los europeos que van a las colonias con la esperanza de hacer fortuna; estos moros regresan después a su país para vivir allí tranquilos. Tienen mucha influencia sobre los indígenas; sin embargo el rey o gobernador es un negro.

Este príncipe se llama Osman; es muy respetado por sus súbditos y muy sencillo en sus costumbres; nada le distingue de los demás; su ropa es parecida a la de los moros de Marruecos; no hay tampoco más lujo en su domicilio que en el de los otros comerciantes”

Caillié explica el comercio entre Marruecos, el Mediterráneo (Trípoli, Túnez, Argel) y Tombuctú, desde donde las mercancías, especialmente la sal, eran luego distribuidas por el África subsahariana. Describe con mucho detalle la ciudad, de unos doce mil habitantes, forma triangular y tres millas de perímetro; las casas, las calles y las siete mezquitas. Destaca las de Djinguereber, al suroeste; Sankoré, al noreste y Sidi Yahia, en el centro de la ciudad, situándolas correctamente, pero sin citarlas por su nombre. Solía pasar mucho tiempo en lo alto del alminar de Djingereber simulando rezar y aprovechando para escribir sin ser molestado ni percibido. Un detalle de la ornamentación del interior, minuciosamente descrito y dibujado, fue la prueba de que había estado allí, pues de otro modo hubiera sido imposible hacerlo. Señala que la parte oeste de la mezquita es muy vieja y está mejor construida que el resto. Caillié no sabía que esa parte fue diseñada por el arquitecto y poeta granadino Isak el Sahili, en el siglo XIV.

Cuenta cómo dependian de los ataques de los tuaregs, a los que tenían que permitirles que hicieran lo que quisieran y pagarles un tributo para que no atacaran las caravanas. Por el contrario, los peul, que vivian en determinadas zonas de la región, no estaban sometidos a los nómadas del desierto porque no gozaban de riquezas apetecibles para estos. La región estaba tan desolada que, hasta el forraje para los animales, el bourgou, se traía del delta interior del Níger, de las hierbas que crecían en sus orillas con motivo de las crecidas. También llevaban de la ribera la cara madera para las lumbres, que los pobres sustituían por excrementos secos de camello.

El 5 de octubre de 1828 la Société de Géographie de París y el paleontólogo Georges Cuvier le entregaron los diez mil francos del premio. Posteriormente, le otorgaron la Legión de Honor y una pensión vitalicia. En 1830 se publicó el Journal d’un Voyage à Tembouctou et Jenné. Se le reprochó que sólo le dedicara un capítulo a la ciudad de Tombuctú de los veintisiete que conformaban la obra. Suponen veintiocho páginas sobre las setecientas dieciocho que abarca la edición actual. En su favor, hay que decir que tan interesante es el viaje como la estancia en Tombuctú, y la imposibilidad de alargar esta. Su relato se acompaña de numerosas y detalladas descripciones de cuanto ve, de la agricultura local, de los suelos, de las plantas que encuentra con los nombres latinos correspondientes, de las tribus y grupos sociales y sus costumbres.

Denuncia continuamente la situación de los esclavos y de las mujeres. A pesar de lo detallado y exacto de sus descripciones sentía cierto complejo de inferioridad por su formación autodidacta, que temía fuera incompleta. Los cinco primeros capítulos cuentan su estancia en África y su participación en las expediciones inglesas. En el sexto comienza el relato del viaje a Tombuctú. Fueron diecisiete meses de viaje y unos cinco mil kilómetros en total. Casi todos a pie y con mala alimentación. Se le infravaloró. Muchos exploradores de salón, pagados de sí mismos, no podían permitir que “un don nadie”, por sus propios medios, hubiera logrado lo que tantos habían intentado. No era un colonizador ni un militar, tampoco tenía el respaldo o el patrocinio de ninguna institución pública ni privada. Fue una aventura totalmente personal. Lo logró con sus propios ahorros como trabajador, todo un ejemplo de tesón y perseverancia.

En 1836 deseaba regresar a África, pero su mala salud se lo impidió y, en efecto, falleció a mediados de mayo de 1838, a los 38 años de edad, casado y padre de cuatro hijos, en Saint Symphorien du Bois, donde era alcalde.

Tras él llegaron otros: Heinrich Barth, en 1854, haciéndose pasar por turco; Oscar Lenz y Cristóbal Benítez en 1880, también disfrazados de árabes, que realizaron casi el mismo itinerario en sentido opuesto. Todos corroboraron las informaciones de Caillié.

En 1893 la ciudad fue conquistada por los franceses con tropas senegalesas. El mito había caído, pero el encanto, para quien sepa percibirlo, sigue ahí.