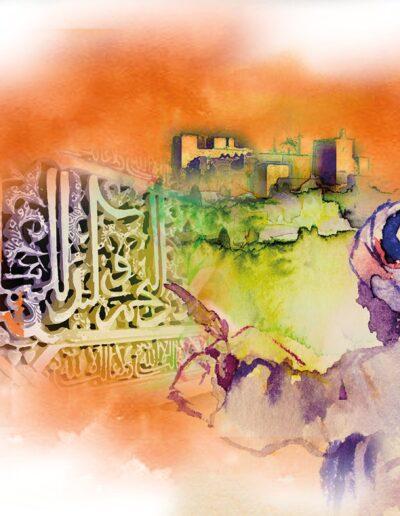

Ibn al-Jatib fue más que un político y prolífico escritor en la brillante corte de los reyes nazaríes Yusuf I y Muhammad V. Sus versos, inscritos en los muros de la Alhambra [1], no presagiaban el trágico final de su azarosa vida:

“ Con mis joyas y mi corona supero lo más bello,

Y ante mí se inclinan todas las estrellas del Zodiaco

[…]

Es como si hubiera recibido el don de esa generosidad

que fluye de la mano de mi señor Abu al-Hayyach [2]”

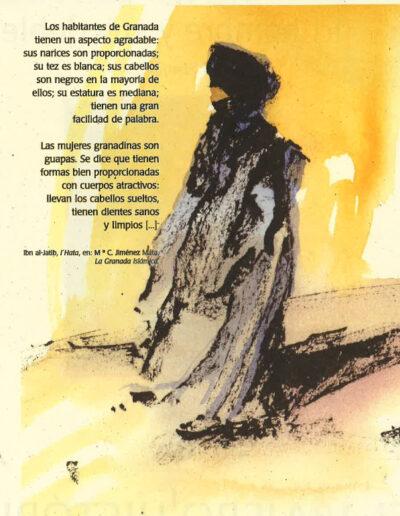

Muhammad Ibn Abd-Allah Ibn al-Jatib nació en Loja (Granada) en 1313 y murió en Fez (Marruecos) en 1375. Fue un granadino de múltiples facetas, como expresan los distintos sobrenombres y títulos que, o bien se adjudicó él mismo, o le fueron atribuidos −según los cargos que ejerció−, y debido a su personalidad y las circunstancias de su vida. El más conocido es Lisam al-Din (La voz de la religión), que hace justicia a su talento literario y sus competencias como visir, consciente de los grandes peligros que acechaban a la Granada nazarí: su conquista por los ejércitos cristianos.

“Dhu-al-Wizaratayn” (El Doble Visir), era su título oficial, como ministro que era a la vez, de la pluma y de la espada: “El sultán −confiesa− me ha encargado velar por su cancillería secreta, cargo reforzado por el mando (de los ejércitos), la gestión del visirato, las misiones de embajadas ante los reyes… él ha puesto en mis manos su sello y su espada”. Padecía de insomnio; se decía de él que era “el hombre de la doble vida”, porque durmiendo muy poco desarrolló una increíble capacidad de trabajo, siendo capaz de dictar a una pléyade de secretarios, en una noche, edictos del sultán, correspondencia oficial, y… la historia de una dinastía.

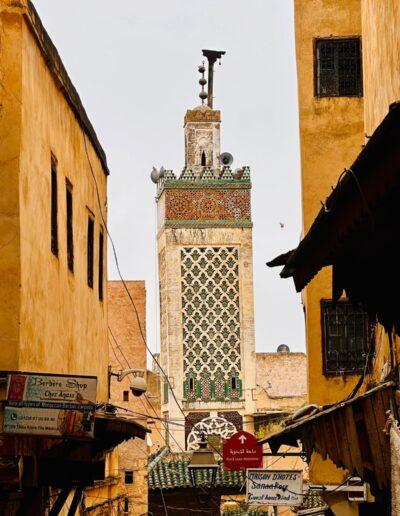

Su muerte se produjo en una ejecución sumaria en un calabozo de Fez; fue inhumado y desenterrado, y vuelto a inhumar. Finalmente, se le dio un nombre tan extraño como funesto: “el hombre de la doble tumba”. Y doble, e incluso múltiple, lo fue durante su vida.

Como todas las grandes figuras, su personalidad es tan compleja que no resulta fácil desentrañar sus intenciones últimas: mientras se declaraba fiel a su soberano, era acusado de traición; se mostraba altivo ante sus iguales y con toda humildad ante Ibn Achir, el eremita de Salé. Se movía rodeado de un pomposo cortejo, haciendo alarde de un gran lujo, pero no desdeñaba aislarse del mundo en un retiro místico entre los ascetas de la ermita de Chellah en Rabat, demostrando una profunda afectación por la muerte de su esposa, a la que lloró en un poema lacerante. Sin embargo, dos meses más tarde se apresuró a solicitar a un príncipe marroquí que le enviara una joven concubina cristiana. Y, lo que es más, tampoco se inhibe de escribir a su amigo Ibn Jaldún, que había adquirido igualmente otra concubina de la misma religión. Le escribe unas líneas que se convierten en un arma de doble filo que rozan lo irrespetuoso, donde expresaba en tono divertido el hecho de una eventual semi-impotencia lo sorprendiera en presencia de una bella joven: “cuando se echaron las cortinas −escribe− y los amantes se preparan para gozar de su intimidad, y el faraón se zambulle en las olas…”.

Gozó al máximo de todos los placeres de la vida en la medida que le procuró el hecho de haber nacido en el seno de una familia de dignatarios de Loja, una excelente educación, una cultura enciclopédica y su rango de ministro en una Granada esplendorosa donde asistió a la construcción de las obras maestras de la Alhambra. Manejaba las palabras con una elocuencia y un brío sin parangón, si bien su estilo mostraba una tendencia irresistible, a menudo molesta, hacia una prosa rimada en exceso rebuscada. Sin embargo, el sentido que daba a los textos que describían sus viajes y peregrinaciones se veía reforzado por unas profundas observaciones, sobre todo en Marruecos, durante su primer exilio, de 1359 a 1362.

Podía hallar la belleza en una arquitectura extravagante, como en el alminar de Agmat, que era a su parecer «tan feo –escribe– que al final resultaba bello”, añadiendo que esta anomalía retrataba el carácter de sus habitantes, supuestamente simples de espíritu.

Fue igualmente amante de la poesía y compuso interminables poemas dedicados a la gloria de los sultanes o del profeta en la celebración en la Alhambra del mawlid (fiesta de conmemoración del nacimiento de Mahoma), primorosas y delicadas moaxajas que se cantan todavía en todo el mundo árabe. Además, son pocas las disciplinas que se resistieron a su pluma: tratados jurídicos, el arte de la medicina, de la música, obras sobre mística, relatos de viaje, la terapéutica según las estaciones, tratado sobre la peste y un largo etcétera. Sin embargo, donde brilló especialmente fue en el género epistolar −como en las cartas que escribió en nombre de sus soberanos– y la redacción de escritos históricos. El valor de su obra en este sentido radica en que fue testigo y actor de los principales acontecimientos por el hecho de que, además de hacer uso de sus conocimientos, pudo insertar en sus trabajos documentos de archivo oficiales que habían sido redactados por él mismo. La Iata es considerada su obra maestra, en la que describe la historia de Granada y sus hombres en cuatro volúmenes. En su introducción explica, atendiendo a sus contenidos, que “escribir la historia del propio país es una obligación moral que recomiendan la razón y la religión. Los historiadores que se consagran a esta tarea expresan de ese modo el derecho de los ciudadanos a conocer el mundo en el que viven.

Pero la ambición por el poder de Ibn al-Jatib le acarreó un trágico final.

“Ibn al-Jatib visto por el envés”.Las coordenadas de una vida Las coordenadas sobre las que hay que situar la vida de Ibn al-Jatib podrían ser seis, y las voy a enumerar, rogando no se tenga mucho en cuenta el orden, porque todas se entrecruzan y simultáneamente se influyen: 1ª. Ambición, celosa y exclusivista, por el mando. 2ª. Avidez de riquezas, tanto muebles como inmuebles. 3ª. Enorme pasión por la producción literaria (con desbordante e imparable actividad y total desorden), asociada a la vanidad y a la vigilancia de su fama internacional. 4ª. Irresistible tendencia a un lenguaje rebuscado, que propios y extraños siempre sintieron, con una mezcla de admiración y recelo. 5ª. Un complejo de tránsfuga de todo, que a veces, siguiendo las corrientes de la época, disfrazaba de ascetismo o misticismo. 6ª la conciencia subyacente de que la dominación musulmana tenía en España los días contados. García Gómez, Foco de Antigua Luz sobre la Alhambra. |

Así podría resumirse la vida de este hombre, cuyas cualidades y defectos fueron excesivos. Fue, hasta su muerte, adulado por unos y odiado por otros. El visir era altanero y arrogante hasta el punto de que incluso sus discípulos, las mismas criaturas que él había elevado a los más altos cargos del estado, acabaron por urdir un complot que le persiguió hasta su huida a Fez, donde fue conducido a prisión y humillado públicamente en presencia de la corte meriní, para finalmente ser asesinado por vulgares esbirros. Su amigo, el historiador Ibn Jaldún, con el que tuvo una relación tensa en algunos momentos, lamentaba así su muerte:

“… Ibn al-Jatib, que murió recientemente en martirio, víctima de sus adversarios…” ¿Pero qué adversarios? Estos pertenecían a dos bandos, el de Granada, que estaba encabezado por Ibn Zamrak, su sucesor en el visirato, y el de al-Nuhabi al que el propio Ibn al-Jatib había colocado como cadí en jefe de Granada. Este último, de carácter más violento, encaja por su comportamiento con el proverbio árabe “cuídate del mal que te puedan causar quienes has colmado de bendiciones”.

Bien era cierto que la acerba pluma de Ibn al-Jatib no dejó de calificar al cadí como “pequeño obsceno”, de quien decía que la única gloria que consiguió de su cargo se había limitado a satisfacer su glotonería comiendo higos. He aquí una muestra del estilo de comportamiento que atrajo la ira contra nuestro personaje, lo que se tornó aún más peligroso, dada la extremada confianza que se le había sido otorgada a Ibn Zamrak.

Es así como dio comienzo la trama del complot.

Al otro lado del estrecho de Gibraltar, una segunda trama “anti-Ibn al-Jatib” empezaba a urdirse en Fez. A su cabeza se encontraba el ministro meriní Soleiman Ibn Dawud, que pretendía el puesto a comandante de los “voluntarios de la fe” en Granada, cargo tradicionalmente asignado por los nazaríes a un miembro de la familia meriní. Ibn al-Jatib obstaculizó la candidatura de Soleiman y respondió a la petición de este “de manera no complaciente” según atestigua Ibn Jaldún. El ajuste de cuentas no tardó en llegar. El acercamiento político entre ambas cortes, la de Granada y la de Fez, despejaba el camino a los intrigantes de ambos lados entre 1372 y 1375, inmediatamente antes de la fuga de Ibn al-Jatib a Fez. El nazarí Muhammad V, convencido de que tal huida era un acto de traición por parte de su ministro pidió venganza contra él.

No obstante, Ibn al-Jatib había tenido la precaución, una vez que huyó a Marruecos, de enviar una carta a su sultán, Muhammad V. El documento contenía un mensaje conmovedor. En él relataba sus loables tareas como ministro, pretendiendo así justificar las razones de su huida para llevar a cabo su peregrinación a la Meca.

Desde Gibraltar se desplazó a Ceuta, prosiguiendo su camino hasta Tremecén donde el sultán meriní le estaba esperando. Según relata Ibn Jaldún, “su llegada fue un evento memorable y el sultán le reservó una acogida sin parangón”.

¿El fin de la historia? La desaparición del sultán, las múltiples idas y venidas entre Granada y Fez, libelos con el fin de poder extraditar al “traidor”. El proceso estaba completamente manipulado, como saben hacerlo los ulemas, usando las frases confusas, sacadas de contexto subrepticiamente, como pruebas acusatorias contra el “infiel”. Pero habida cuenta de que el proceso no había alcanzado un veredicto concluyente, los conspiradores decidieron matarlo en su celda durante la noche.

Presintiendo su irremediable muerte, Ibn al-Jatib envió un último poema a Ibn Jaldún en el que la última rima en -out, era utilizada como leitmotiv para resaltar las palabras mout (la muerte) y konout (el final de la oración de la aurora).

“Nuestros suspiros se han detenido de golpe, como se detiene la plegaria cuando se ha pronunciado el knout”.

Por Hamid Triki

Historiador

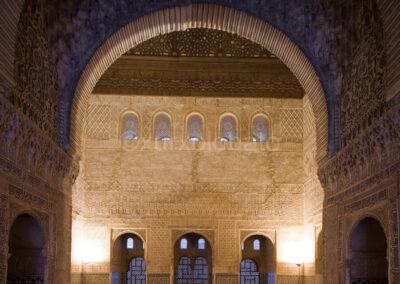

[1] Versos de los poemas de Ibn al-Jatib que decoran el exterior de las dos tacas en el arco de ingreso al Salón de Embajadores de la Alhambra. Verses of Ibn al-Khatib’s poems decorate both niches in the arch of entrance to the Chamber of the Ambassadors in the Alhambra.

[2] Yusuf I.

|

Bibliografía:

|

En el arco de ingreso al salón de Comares de la Alhambra figuran dos poemas en caligrafía cursiva de Ibn al-Jatib, ubicados en las franjas que bordean el exterior de cada una de las tacas. Estos son los dos únicos poemas del poeta áulico y visir que con seguridad quedan grabados en la Alhambra, aunque hubo más.

©Archivo fotográfico de la Fundación El legado andalusí